フューチャーセンター(Future Center)とは、多様な人たちが集まり複雑化したテーマ(課題)について「未来志向」、「未来の価値の創造」といった視点から議論する「対話の場」のことを指します。岐阜大学ではこのような地域との対話を創発するためのフューチャーセンターや多様な人との交流ができる空間を構築・運営し、地域との「協学」を推進します。

①地域との対話を通して地域が直面している複雑・広範化した課題の解決に向けて取り組みます。

②フューチャーセンターを活用し、社会貢献に取り組みます。

・産業への貢献:研究主体から学生・生涯教育を含めた地域課題解決を目指します。

・地域政策への貢献:地域課題を浮き彫りにし、地域と協学しながら解決するという循環を創出します。

・地域教育と文化への貢献:地域をめぐる「学び」の仕組みを作り、地域住民が自らの地域課題に即して行政と協働して解決し得るよう支援します。

ぎふフューチャーセンターは、大学、地域、自治体がともに地域の課題を探り、未来に向かって新しい価値をつくる対話の場で、岐阜大学の地(知)の拠点整備事業の取組みの一つです。今年度の第8回は、岐阜大学と岐阜市の共同開催で、岐阜大学生、大学教職員、岐阜市職員及び地域の皆さんが話し合いました(参加人数45名)。

スマホ時代のくらしの安全・安心

消費者教育を多様な視点から見つめなおす

10月23日(木)に岐阜市のハートフルスクエアG2階大研修室にて、「スマホ時代のくらしの安全・安心」をテーマにぎふフューチャーセンターを開催しました。ハートフルスクエアーGは岐阜市の生涯学習拠点施設で、岐阜市消費生活センターもここにあります。

まず、岐阜市消費生活課長より、岐阜大学と岐阜市の消費者教育に関する連携について参加者に説明することで、参加者のテーマに対する認識を共有しました。 そして、アイスブレイクとして参加者同士が握手をした後、自己紹介をしました。

場が和んだところで、教育学部大藪千穂教授によるファシリテーションのもと、グループごとに、以下の3セッションを設けて段階を追って対話を進めました。

第1セッションは、「スマホ、ケータイ、SNSなどで身近にあった被害は?」について、付せんを使って意見を出し合うことにより、様々な視点を共有しました。第2セッションでは、多くの意見をグループ化するなどして考えやすくしたうえで、「グループででた被害はどうすれば防げたのか?」を話し合いました。第3セッションでは、参加者がより多くの考えに触れるために席替えをし、「被害の未然防止には、若者に対しどういう教育をすればよいのか?」について中学生向け、高校生向け、大学生向けに分かれて検討しました。参加者自身がテーマを選び、各年代に応じた意見提示をすることで、きめ細かい議論が展開できました。

今回の参加者のうち、教育学部の学生はちょうど教育実習中の3年生ということもあり、自分が教員になったときのことを考えた意見や、今日からできることとして「歩きながらのスマホをやめる!」発言など、問題意識も高くしっかり議論し発表していました。また、地域の方では、スマホを持っていないご年配の方をはじめ、消費生活相談員や弁護士等の専門家も参加し、これに岐阜市の職員が加わることで、幅広く多様な意見・アイデアが出ました。また、今回は個別具体的なの消費者被害防止を切り口として対話を実施しましたが、それに関する教育を考えることで、参加者が社会全体における消費者の位置づけを学び、消費者市民社会の一員としての自覚も養うことが出来ました。

各グループからの意見・アイデア

|  |  |

岐阜大学と岐阜市 消費生活センターの連携について 岐阜大学教育学部家政教育講座では、平成23年度から岐阜市消費生活センターの「くらしの情報通信」の作成に協力しています。ここでは、消費者問題の歴史や被害防止の対処方法に加え、岐大生の消費者被害のアンケート結果を紹介しています。今回のぎふフューチャーセンターに参加した学生も、次回のくらしの情報通信の作成に携わります。

|  | 岐阜大学でも大学内の第1食堂にて毎年、岐阜市消費生活センターが消費者被害防止の啓発活動を行っています。 |

|

| ||

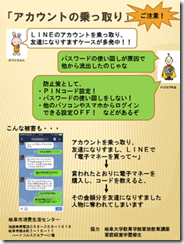

|  | 今回の対話にて、「アカウントの乗っ取り」が喫緊の課題と判明しました! そこで、岐阜市消費生活センターと岐阜大学教育学部家政教育講座が協力して啓発用のポスター、チラシを作成しました。 |

FC通信Vol.12のPDFはこちら↓

| 2025.12.08 | |

| 2025.12.03 | |

| 2025.11.17 |

令和7年度岐阜大学公開講座 SDGs×地(知)の拠点 「大学と博物館の協働による地域づくりの可能性」を開催します。12月6日(土) |

| 2025.11.06 | |

| 2025.10.06 |