令和5年6月21日(水)に瑞浪市総合文化センターで、第2回瑞浪市社会教育委員会定例会が開催され、社会教育委員10名が参加しました。

今年度の社会教育委員会の調査研究テーマは「瑞浪市地域学校協働活動の推進について」です。地域学校協働活動に関する共通認識を深めるため、ぎふ地域学校協働活動センターの「地域学校協働活動支援プログラム」による講演会を実施しました。

講師は高山市大八まちづくり協議会のコーディネーターで、大八まちづくり協議会の事務局として、高山市立東山中学校に常駐し、地域と学校の協働活動に精力的に取り組んでいる山本真紀氏です。

山本氏から、「高山市大八地区での地域学校協働活動について」というテーマで、学校運営協議会と地域学校協働活動の連携の仕方、手段ではなく目的を明確にした取組等について講演していただきました。さらに、実際に活動が始まると出てくる困り事に対する手立てや社会教育委員の役割等も学ぶ機会となりました。また、「かつて地域行事に参加した子どもが、成人して地域に戻り、講師として行事に参加してくれた喜び」や、「効果はすぐには出ない。試行錯誤を繰り返しながら、こつこつと続けていくしかない」といった点についてもお話があり、各社会教育委員が今実践していることへの後押しとなる講演会となりました。

定例会の後半は、調査研究する内容や各学校の学校運営協議会委員に実施するアンケート内容の検討が行われ、社会教育委員代表の有賀秀雄氏や副代表の伊藤孝一氏を中心に活発に意見交流が行われました。

カテゴリー別アーカイブ: 報告

「コミスクふるにし」サポーターズクラブを対象とした講演会を実施しました

令和5年6月17日(土)に、ぎふ地域学校協働活動センター事業の一つである「講師派遣プログラム」を活用し、「コミスクふるにし」サポーターズクラブ交流会が開催されました。

飛騨市には8つの小中学校があり、令和2年4月より全ての学校にコミュニティ・スクールが導入されています。飛騨市立古川西小学校は、学校運営協議会、地域学校協働本部が既に組織されていますが、今回、校区内の様々な企業や地域ボランティア団体等で構成される「コミスクふるにし」サポーターズクラブを立ち上げ、講演会及び交流会を企画しました。

古田哲也氏(下呂市立小坂中学校教頭)を講師にお招きし、近隣地域の先進事例や地域の大人がそれぞれに自分事として捉え活動を行っていくことについてお話いただきました。

講演では、地域・家庭・学校の三者が連携・協働する要として「わがまち(願いの共有)」、「わがごと(当事者意識)」、「わがままに(連携・協働)」の3つの柱を紹介し、それぞれが役割と責任を自覚した「願いの生み出し」、「願いの検証」、「願いの評価」を行うことが大切であることを、事例を交えて紹介していただきました。講演後、参加者は5つの分科会に分かれて、それぞれの活動についての意見交換等の交流会を行いました。

参加者からは、「事例を知るだけではなく、この取組がどう未来の子どもたちへ繋がっていくかがよくわかる話で、これからの取組の参考になった」、「より自分たちが行ってきた活動が、古西校区にとっても、地域住民にとっても意味のあることに気付く機会にもなった」といった声が聞かれました。

この交流会を機に、古川西小学校の取組がさらに活発になり、地域全体で子どもたちを育む機運が高まることを期待しています。

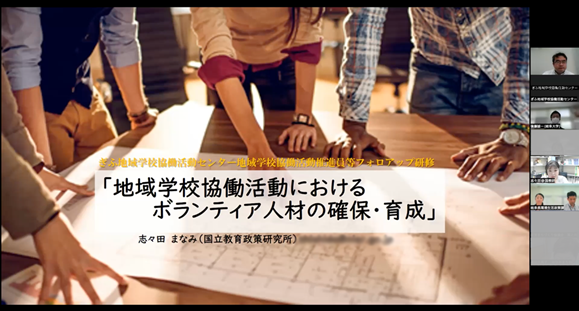

令和5年度第1回地域学校協働活動推進員等フォローアップ研修を実施しました

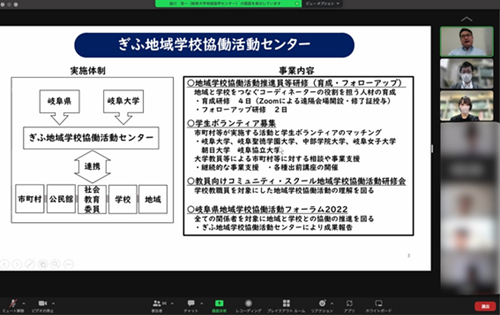

令和5年6月20日(火)に、ぎふ地域学校協働活動センター(岐阜県と岐阜大学による共同設置)の人材育成事業の一つである「地域学校協働活動推進員等フォローアップ研修」を実施しました。

受講者の皆さんは、昨年度までに「地域学校協働活動推進員等育成研修」を修了し、現在、県内各地域で、地域学校協働活動推進員や地域コーディネーター、社会教育行政・公民館関係者、教職員等として活躍されている方々です。今年度は46名の受講申込がありました。

今回は、文部科学省国立教育政策研究所の志々田まなみ氏を講師にお招きし、「地域学校協働活動におけるボランティア人材の確保・育成」について講話をいただきました。また、講話後の意見交換の場では、活動を充実させる働きかけやボランティアを楽しんでもらうための工夫について、質問や事例が共有されました。

受講者からは、「地域学校協働活動は学校の負担を増やすものと心配していたが、そうではないことがわかった」、「自分にできることから始めていきたい」、「子どもが誇りをもてる地域となるよう、仲間を増やして楽しみながら取り組んでいきます」といった前向きな感想が聞かれました。

次回のフォローアップ研修は令和6年1月となります。今回の研修で学んだことを生かし、それぞれの地域でご活躍いただけることを期待しています。

フォローアップ研修の様子

瑞浪市地域学校協働活動推進員を対象とした講演会を実施しました

令和5年6月13日(火)に瑞浪市総合文化センターで、第一回地域学校協働活動推進員協議会が開催されました。高山市大八まちづくり協議会の山本真紀氏をお招きして、瑞浪市内11名中8名の推進員を対象に「コーディネーターの役割(東山校区の場合)」というテーマでオンライン講演会を実施しました。

山本氏からは、コーディネーターの主な役割や、学校運営協議会と地域学校協働活動をどのように連携させて進めていけばよいか、手段ではなく目的を明確にした取組み等々、具体的な実践事例を交えながら、お話いただきました。また、かつて地域行事に参加した子どもが、成人して地域に戻り、講師として行事に参加してくれた喜びや、失敗を恐れないでやってみることや、うまくいかなくてもくじけないことなど、コーディネーターとしての心構えについてもお伝えいただき、多岐にわたる取組み実践に多くの参加者が感銘を受けました。

そして、会の後半には、各地区、各学校での地域学校協働活動の交流を行いました。瑞浪市役所社会教育課の藤井氏がファシリテーターとなり、瑞浪市の統括コーディネーター吉村氏を交えて活発な意見交換が行われました。

文部科学省 国立教育政策研究所 社会教育実践研究センター主催の令和5年度全国生涯学習センター等研究交流会においてぎふ地域学校協働活動センターの活動事例を報告しました

令和5年5月26日(金)に、令和5年度全国生涯学習センター等研究交流会において、ぎふ地域学校協働活動センター(以下、「センター」。岐阜大学と岐阜県との共同設置)の活動事例をセンター長益川浩一教授(岐阜大学地域協学センター長・教授)、センター員後藤誠一助教(岐阜大学地域協学センター助教)、二村玲衣助教(岐阜大学地域協学センター助教)が報告しました。

本研究交流会は、全国の自治体や大学が設置する生涯学習センター等の相互の連携に関する研究協議を目的として、文部科学省国立教育政策研究所社会教育実践研究センターと全国生涯学習・社会教育センター等協議会が毎年開催しています。今回、岐阜県での地域学校協働活動の推進を目的として設置されたセンターの活動が「大学と地域の連携」の先進的な事例の一つとして取り上げられ、本研究交流会での報告の機会をいただきました。

今回の研究交流会では、「ウェルビーイングにつながる地域課題解決に取り組む生涯学習センター等の実際」とのテーマで、センターの他、岩手県教育委員会における障がい者の生涯学習推進、八王子市における外国人を対象とした日本語教室の事例報告がありました。センターからは、センターの設置目的等の概要のほか、①人材育成・確保(地域学校協働活動推進員(コーディネーター)育成研修、フォローアップ研修)、②自治体への長期・短期支援プログラム(センター教員による指導助言、出前講座等)、③教職員向けの研修会(特に学校管理職への理解促進) 、④学生ボランティアのマッチング(岐阜大学社会教育士養成課程科目との連携等)といった活動内容を報告しました。

質疑応答では、学校と地域の連携の意義を感じてもらえるような工夫、学校と地域の連携による教育的な効果、センターの研修を受けた後の受講者の活動成果(学びの成果の活用)、研修のモチベーションを高める工夫などについて意見交換が行われました。意見交換を通じて、センターの活動を全国の生涯学習センター等の関係者に周知するとともに、センターが大学の学術的観点と県の制度・政策上の観点という両側面から市町村の地域学校協働活動を持続的に支援する体制を構築しているという強みがあること等、センターの意義や可能性を確認する場となりました。

センターでは、各自治体にすでにある人材、組織、ネットワーク等を活かして、無理のない範囲で地域学校協働活動が展開できるように支援することを大切にしており、今後もこの方針のもとに自治体の地域学校協働活動の推進に貢献していきたいと考えております。

研究交流会での報告の様子

(新規開講科目)岐阜大学社会教育士養成課程科目「学習者の特性と支援方法」において受講学生が小中学生を対象とした講座の企画案を検討しました

令和5年5月13日(土)に岐阜大学全学共通教育において、今年度新規に開講した社会教育士養成課程科目「学習者の特性と支援方法」(担当:酒井研治、後藤誠一、二村玲衣、益川浩一)の第1回を実施しました。

本授業は、社会教育・生涯学習の現場で、多様な背景や特性を有する学習者に寄り添った学習支援ができる社会教育士(社会教育主事)になるために、学習理論、学習者の多様な背景や特性、学習の環境、ファシリテーション等を学び、理解し、学習者への最適な支援策について講座づくりから実施までを通して実践的に学ぶことを目的としています。

この授業は、これまで社会教育士養成課程科目において、あまり扱われてこなかった子どもを主な対象とした講座の企画・立案から実施までを学ぶ内容となっています。実際子どもたちを対象とした学習の現場で豊富な実績と経験、知識を有している酒井研治氏を実務家教員として講師陣に加え、岐阜大学独自の社会教育士養成課程科目として新規に開講し、同養成課程の拡充を図りました。

この授業には18名(教育学部4名、地域科学部7名、応用生物科学部1名、医学部4名、工学部1名、社会システム経営学環1名)の学生が受講し、第1回では、小中学生を対象とした講座づくりについて、酒井氏が中心となり、社会教育・生涯学習の基礎、社会教育士に求められる能力等を確認し、4つのグループに分かれて、講座の企画案(講座のテーマ、ゴールや構成、想定される学習者の特性理解、広告素案など)について検討しました。多様な学部の学生たちは、それぞれの持つ専門的な知識や考え方、興味・関心などを活かしながら、小中学生が期待する講座づくりに熱心に取り組みました。

今後、この授業の実践の場として、学生たちがグループで企画した小中学生向けの講座を6月25日(日)に羽島市不二羽島文化センターで実施する予定です。

授業の様子

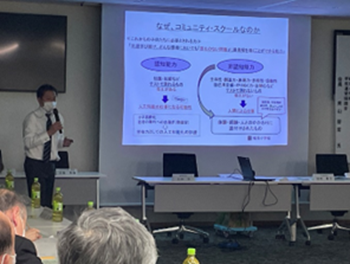

ぎふ地域学校協働活動センター自治体支援事業として、土岐市社会教育委員・公民館長を対象とした講演会を実施

令和5年4月20日(木)に土岐市社会教育委員・公民館長を対象として岐阜小学校学校運営協議会会長の青山朋宏氏が「なぜ今、コミュニティースクールなのか」という演目で講演会を実施しました。

学校運営協議会と地域学校協働活動がどのように連携して進めていけば良いか、学校運営協議会のメンバー選出の重要性、中高生やPTAのOBなどを入れたコミュニティー・サポーターの活用など、今後に生かせそうな様々な実践を青山氏から伝えていただきました。

また、「子どもに次の機会はない」を意識し、その場その場で組織や事業の改善を行うことを大切にしているという青山氏の言葉に多くの参加者が感銘を受けました。

今回の研修を通して、土岐市の学校運営協議会の活動が益々活発になっていくことが期待されます。

日本学習社会学会『学習社会研究』(第5号、2023年)の「特集;学習社会と教育の未来像」に掲載された特集論文「地域学校協働活動の展開と課題」(志々田まなみ(文部科学省国立教育政策研究所)著)に、当該分野における代表的な研究成果として取り上げられました

長屋メイ子・益川浩一の執筆による「地域学校協働活動の推進に向けた方策の検討−ぎふ地域学校協働活動センター事業の検証-」(『地域志向学研究』Vol.6 実践報告2022年)が、日本学習社会学会『学習社会研究』(第5号、2023年)の「特集;学習社会と教育の未来像」に掲載された特集論文「地域学校協働活動の展開と課題」(志々田まなみ(文部科学省国立教育政策研究所)著)の中で、代表的な先行研究として取り上げられました。

『学習社会研究』は、原則として隔年で発刊される日本学習社会学会の研究機関誌です。これからも、ぎふ地域学校協働活動センターでは、研究成果を積極的に発信し、地域社会と学校の連携と協働の促進に貢献していきたいと思います。

<参考>

ぎふ地域学校協働活動センターwebページの「研究成果の発信」

http://www.ccsc.gifu-u.ac.jp/gifucccs/result

令和4年度のぎふ地域学校協働活動センターの活動が文教ニュース等に取り上げられました

令和4年度に実施されたぎふ地域学校協働活動センターの活動が下記の通り自治体広報誌や文教ニュース等に取り上げられました。

今後も様々な形でぎふ地域学校協働活動センターの情報発信を行い、岐阜県を中心とした地域学校協働活動に貢献していきたいと考えております。

今後とも弊センターの活動をご支援いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。

【令和4年度ぎふ地域学校協働活動センターの活動で報道されたもの】

・2022年9月『広報みずほ』瑞穂市まちづくり基本条例推進委員会(益川浩一センター長)

・1月23日『文教ニュース第2735号』令和4年度「地域学校協働活動推進員等育成研修」が終了

・2月6日『文教ニュース第2737号』地域学校協働活動推進員等フォローアップ研修実施(1/26)

・2月6日『文教速報第9221号』「地域学校協働活動推進員等育成研修」終了(12/9)

・2月15日『文教速報第9225号』地域学校協働活動推進員等フォローアップ研修実施(1/26)

・2月27日『文教ニュース第2740号』岐阜県地域学校協働活動フォーラム(2/10)

・2023年3月1日『かさまつ青少年育成町民会議だより第47号』11月青少年健全育成講演会(益川浩一センター長)(2/20)

・3月3日『文教速報第9232号』岐阜県地域学校協働活動フォーラム(2/10)

川辺町が長期支援プログラムを活用し岐阜市立岐阜小学校コミュニティ・ルーム視察

令和5年2月16日(木)に、ぎふ地域学校協働活動センター事業の一つである「長期支援プログラム」を活用し、岐阜小学校のコミュニティ・ルームを視察しました。

川辺町には、川辺西小学校・川辺東小学校・川辺北小学校・川辺中学校があり、令和5年4月から全ての学校にコミュニティ・スクールを導入する予定です。そこで、岐阜市立岐阜小学校学校運営協議会会長 青山朋宏氏から、実際に活動されているコミュニティ・ルームを会場として、コミュニティ・スクールや地域学校協働活動についてお話していただきました。

コミュニティ・ルームは、地域の方が活動しやすいように学校の門から一番近い場所にあり、子供たちの様子を感じながら、地域の方が自由に活動できることが分かりました。また、どのように活動していらっしゃるか、色々な設備を見ながらお話をお聞きすることができました。岐阜小学校学校運営協議会では、「『ふるさと大好き』を合言葉に、子どもたちが自信と誇りをもって地域の一員として主体的にかかわる姿」を目指して、「ふるさと学習」を基盤に「学校・家庭・地域が連携した教育活動」を推進しており、具体的な活動組織や、実践していらっしゃる活動を子どもたちの姿をもとにお話していただきました。

参加者からは、学校と地域をつなぐシステムの必要性を特に感じたという声が聞かれました。また、青山氏の話をお聞きしたことで、今まで川辺町でもやっていたことがどれほど重要だったか、自分たちの活動を振り返る機会にもなったそうです。岐阜小学校を視察したことで、4月から導入するコミュニティ・スクールに向けて、これからも自信と誇りをもって活動していきたい、と話してくださいました。