令和7年11月25日(火)に、ぎふ地域学校協働活動センターの人材育成事業のひとつである「地域学校協働活動推進員等育成研修」を実施しました。総まとめとなる今回は、岐阜大学工学部第一会議室を会場として、対面で実施しました。

ぎふ地域学校協働活動センターは、地域・自治体・学校における「地域学校協働活動」を支援・促進し、子どもたちの成長を地域全体で支えるとともに、活動を通じて地域の活性化を図ることを目的に、岐阜県と岐阜大学の共同で設置されました。同センターは、①人材育成・確保、②調査研究、③普及促進を行っており、今回の育成研修は①人材育成・確保に関する取り組みです。

受講者は、現在、県内各地域において、社会教育行政、公民館等の施設、学校、地域団体等で活躍する人々で、様々な課題意識をもって参加されていました。今年度は96名の受講申込がありました。

はじめに、岐阜大学教育学部板倉憲政准教授から「現代の子どもの特徴と関わり方」と題して、現代の子どもたちについて考えていくために、子どもの不登校、虐待、薬物等の依存や自傷行為の実態、その背後にある心の傷や不安・苦悩、孤立・孤独などについての情報提供と、その知識を踏まえてどのように子どもたちと関わっていくことができるかについて、体験的なワークも交えながら分かりやすくご講義をいただきました。質疑応答では、「親や先生以外の大人との接点も重要との話があったが、具体的な事例が知りたい。」という質問に対し、板倉氏から「評価者でない、身近な近所の人などが、子どもたちに話しかけると、子どもたちの視点から見れば、自分のことを知られていないから安心して話ができるといった事例も聞く。そのような大人の存在が社会とつながる接点となる。」と回答がありました。

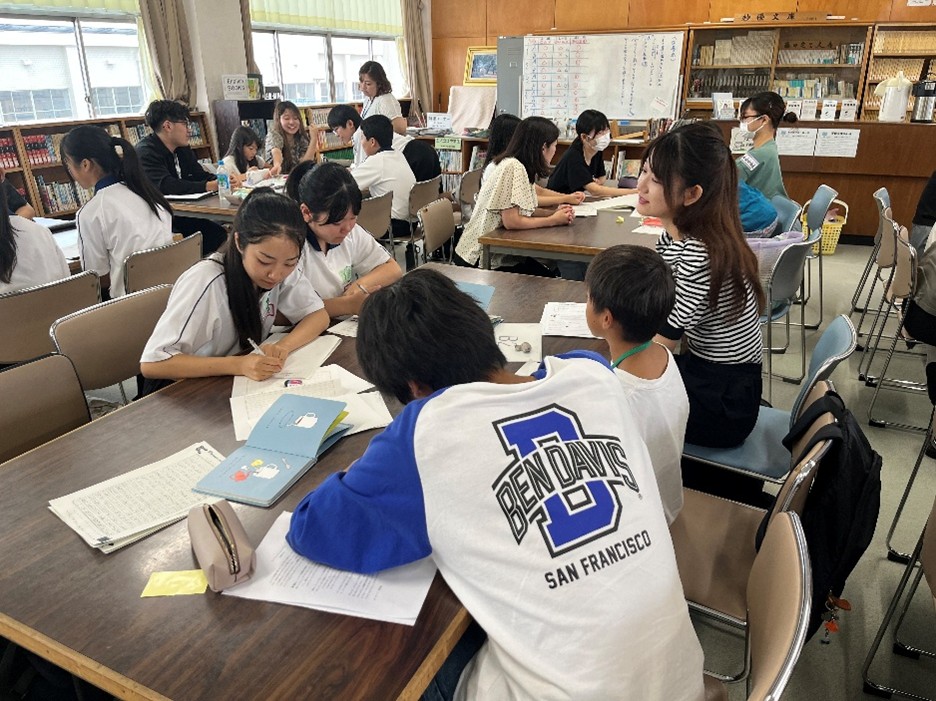

その後、岐阜大学地域連携推進本部大宮康一准教授が進行役となり、第1回から今回までの研修での学びや気づきを振り返るグループワークを実施しました。グループでの話し合いでは、研修を通じて、地域学校協働活動や推進員の活動内容や先行事例を学ぶ機会となったこと、地域でのつながりの意味や価値を考えることができたこと、子どもの意見を聞き、子どもの目線で考える重要性を学べたこと、楽しさを感じてもらえる工夫が大切であること、といったことを参加者自身の実践事例なども交えて話し合われていました。そして、グループで地域学校協働活動の今後の可能性を話し合い、全体での共有を行い、最後に推進員として今後取り組みたいことを全員の前で一人一人宣言をして研修は終了しました。

今後、育成研修を終えた受講生がその学びを活かしながら地域学校協働活動推進員等としてそれぞれの地域で活躍されることを期待しています。

カテゴリー別アーカイブ: 報告

石川県南加賀地域の社会教育・生涯学習担当職員がぎふ地域学校協働活動センターの視察に訪れました

令和7年11月14日(金)、石川県南加賀地域の社会教育・生涯学習担当職員が、岐阜大学と岐阜県が共同設置する「ぎふ地域学校協働活動センター」の視察に訪れました。同センターは、地域と学校が連携・協働する仕組みを通じて、子どもたちの成長を地域全体で支えるとともに、地域社会の活性化を目指す全国に先駆けた先進的な取り組みを展開しています。

視察には、石川県南加賀地域の社会教育・生涯学習担当職員4名(加賀市、小松市、能美市、川北町の各教育委員会)の職員が参加しました。はじめに、同センター長の益川浩一教授が、センター設置の背景、目的、組織体制、実施事業と実績、岐阜県との連携・協働の状況等を説明しました。その後、お互いの自治体の状況や取り組みにおける課題について、岐阜県生涯学習企画監の遠藤由康氏、センター員の後藤誠一助教も交えて意見交換を行いました。議論の話題は、推進員の費用負担、学生ボランティアの現状と可能性、学校運営協議会や地域学校協働本部設置の方法や支援、不登校や部活動の地域展開との関係等幅広いテーマに及び、双方にとって新たな知見や視点を得る刺激的な場となり、有意義な交流が実現しました。

今回の視察を通じて、参加した職員からは「ぎふ地域学校協働活動センターのような組織の石川県版、各市町村版をどう作るかが課題だ」と述べ、センターの活動を高く評価しました。

岐阜大学は、ぎふ地域学校協働活動センターを通じ、岐阜県と連携しながら、地域学校協働活動の推進と支援のさらなる充実に取り組んでいきます。

岐阜県地域学校協働活動フォーラム2025を開催しました

令和7年9月16日に、ぎふ地域学校協働活動センターは、「岐阜県地域学校協働活動フォーラム 2025」を開催しました。

ぎふ地域学校協働活動センターは、地域・自治体・学校における地域学校協働活動を支援・促進し、子どもたちの成長を地域全体で支えるとともに、活動を通じて地域の活性化を図ることを目的に、平成31年に岐阜県と岐阜大学によって共同設置されたセンターです。

本フォーラムは、地域学校協働活動関係者、市町村等行政職員、学校関係者を対象に、地域学校協働活動にかかわる学術的知見や岐阜県内における実践の情報を共有する目的で行っています。今年度は岐阜県内各地域において活躍している216名の関係者が参加しました。

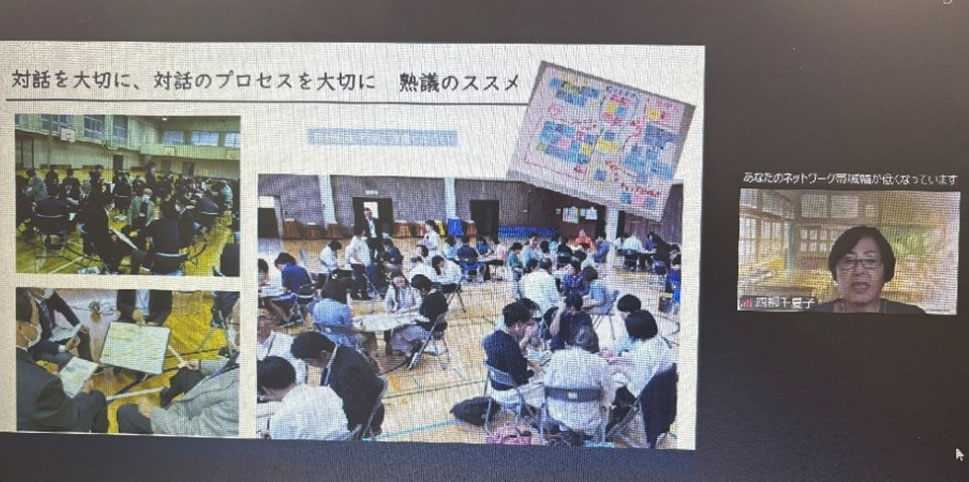

フォーラム前半では、文部科学省コミュニティ・スクール推進員で、東京都三鷹市統括スクール・コミュニティ推進員の四柳千賀子氏による「子どもたちの未来のために、今、私たちにできること~学校と地域の連携・協働を本物に~」をテーマとした講演が行われました。参加者からは、「『やっていただく』『協力している』という感覚ではなく、お互いがパートナーとなって、子どもたちを育てていくという考え方に共感した」「学校はビジョンをきちんと示し、良いことだけでなく、課題等も含めて情報を開示し、一緒に考えていく関係を作ること、校長のマネジメント力が大事ということがよく分かった。地域は、当事者意識をもつことが大事で、学校と対話を重ねて、みんなで学校を作っていくという意識をもちたい」等の感想が寄せられました。

フォーラム後半は、下呂小中学校学校運営協議会の裁 昭人氏から、「地域の子は地域で育てる~寝屋子学習を通して~」と題し、中学校の職場体験学習を地域で担う活動について紹介がありました。参加者からは、「地域力を活用したすばらしい取組。子どもをただ支援するのではなく、子どもを地域社会の一員、社会人として尊重し、成長を見守るという目的が共有されていた」等の感想が寄せられました。

講演と実践紹介を通して、学校と地域の関係を「支援から協働」にするための具体的な手立てを学ぶ機会となりました。最後に、ぎふ地域学校協働活動センター長の益川 浩一教授がセンターの活動成果を報告しました。

ぎふ地域学校協働活動センターでは、今後もこのようなフォーラムや研修会等を開催し、地域学校協働活動の普及促進に努めていきます。

岐阜県地域学校協働活動フォーラム リーフレット

四柳千夏子氏による講演の様子

養老町地域学校協働活動研修会 兼 養老町社会教育委員会第1回自主研修会にて地域学校協働活動支援プログラムを実施しました

令和7年9月11日(木)に、ぎふ地域学校協働活動センター事業の一つである市町村支援プログラムに基づき、養老町地域学校協働活動研修会 兼 養老町社会教育委員会第1回自主研修会へ講師派遣を行いました。

研修は養老町の社会教育委員や公民館長、青少年育成推進指導員など11名が参加し、地域学校協働活動についての理解促進と、今後それぞれの立場でどう地域に関わり活動を進めていくかを考えることを目的に行われました。

研修会前半では、ぎふ地域学校協働活動センター長であり、岐阜大学地域連携推進本部地域協学センター長・教授である益川浩一氏による「地域学校協働活動のあり方と地域の活性化」と題した講話がありました。はじめに、社会教育のとらえ、地域学校協働活動の法律上の位置づけ等を確認した後、地域と学校それぞれが抱える課題について、そしてその解決の手立ての一つとして、学校運営協議会や地域学校協働活動が重要であることを話されました。活動を推進するためには、「あるもの生かし」や「共に活動する仲間を増やす」といったことがポイントであること、また地域学校協働活動が地域の危機管理にも有効であること、そして今後は、こども計画やこども大綱が策定されたことに基づき、子どもの意見を活動に反映したり、活動をつくっていくプロセスにも子どもが参加したりといったことが活動を発展的にするためにも必要な視点であることを話されました。

研修の後半では、KTP法を用いて交流を行いました。参加者自身が活動する地域活動の現状について振り返り、それぞれの立場からの今後どう地域に関わっていくかを考え、自分が取り組むことを全体で発表し合いました。

研修を通して、「地域学校協働活動を通してつながりづくりをすることが、地域の活性化につながっていくことを学びました。」「地域で思いを話し合い、共通理解する場をつくることが重要であると改めて感じることができた。」といった感想がありました。

ぎふ地域学校協働活動センターでは、今後も講師派遣プログラム等を通じて、地域学校協働活動を支援する取り組みを進めていきます。

羽島郡地域学校協働活動研修会にて地域学校協働活動支援プログラムを実施しました

令和7年9月3日(水)に、ぎふ地域学校協働活動センター事業のひとつである市町村支援プログラムに基づき、羽島郡地域学校協働活動研修会へ講師派遣を行いました。

研修は岐南町・笠松町の学校運営協議会委員や、各学校の管理職、地域学校協働活動推進員など17名が参加し、他校と交流することで自校の地域学校協働活動を振り返り、今後の取り組みに活かすきっかけとすることを目的として行われました。

研修会では、一般社団法人ココラボ伊藤大貴氏のファシリテーションのもと、グループワークが行われました。グループワークでは各学校が直面している課題や、目指している理想の姿などが率直に話し合われました。1つのグループでは、中学生と行政担当者との直接対話の機会をつくっていくことで、生徒たちの願いに気づくことができ、それを地域学校協働活動の取り組みに活かしていくことができるのではないかという方向性が見出されました。

研修を通して、これまで学校ではボランティア等の依頼があると管理職や担当者から子どもに伝えるという形が多かったが、子どもと対話をして活動を組み立てる機会を設定していけたらと考えを新たにしたという声や、地域防災や対話型鑑賞が注目される中で、地域学校協働活動の取り組みを進める上でも町民や生徒、教員の思いの共有をしながら実践を積み上げていくことが必要だと感じた、といった声がありました。

ぎふ地域学校協働活動センターでは、今後も講師派遣プログラム等を通じて、地域学校協働活動を支援する取り組みを進めていきます。

令和7年度第3回地域学校協働活動推進員等育成研修(全4回)を実施しました

令和7年9月30日(火)に、ぎふ地域学校協働活動センターの人材育成事業のひとつである「第3回地域学校協働活動推進員等育成研修」(以下、「育成研修」)を実施しました。県内各地域の社会教育行政職員、公民館等の施設職員、学校教職員、地域団体等で活躍する住民、子育て支援従事者等、72名がオンラインで受講しました。

はじめに、白川村教育委員会社会教育主事の新谷さゆり氏から「地域学校協働活動の企画・立案」と題した講演がありました。新谷氏は、白川村のコミュニティスクール・地域学校協働活動の事例をもとに、活動の企画立案にあたって学校・家庭・地域で共通した願いをもつことによって、大人が当事者意識をもち主体的に活動し、将来の地域の担い手である子どもたちを育み、支えることができると話をされました。

その後、参加者をグループに分け、各地における実践の状況や課題について意見交換する時間を設けました。ここでは、それぞれの地域における事例や、各参加者の立場からの思いなどが交わされました。

最後の質疑応答では、参加者から新谷氏へ、新谷氏の経歴・経験、不登校・ひきこもりの子どもたちとの関わりや現状、学校運営協議会や各部会の開催回数、PTAとの関係、学校統廃合、役割と責任の割り振り等に関するさまざまな問いかけがありました。

受講者からは、「目的の明確化の重要性が分かった」「学校の統廃合後の取組みが参考になった」「学校と地域が共通するビジョンに向かって再考を繰り返したことに感銘を受けた」といった感想が寄せられました。

次回の育成研修は令和7年11月25日(火)に実施します。受講者がこれまでの研修で学んだことを生かし、より一層、それぞれの地域でご活躍いただけることを期待しています。

令和7年度第2回地域学校協働活動推進員等育成研修(全4回)を実施しました

令和7年8月26日(火)に、ぎふ地域学校協働活動センターの人材育成事業の一つである「第2回地域学校協働活動推進員等育成研修」(以下、「育成研修」)をオンラインにて実施しました。県内各地域の社会教育行政、公民館等の施設、学校、地域団体等で活躍している81名が受講しました。

今回は、はじめに事例紹介として、岐阜市立岐阜小学校学校運営協議会会長の青山朋宏氏、高山市大八まちづくり協議会事務局長の山本真紀氏、下呂市子ども家庭センター統括支援員西垣内弘子氏から講話をいただきました。こども基本法に基づくこども計画策定が進み、教育と福祉を共に考えていくことが重要であることに鑑み、今年度から子育て支援の内容も研修に加えています。

青山氏からは岐阜市立岐阜小学校における「ふるさと学習」を基盤とした学校・家庭・地域の協働による子どもの非認知能力を大切にした教育活動の実践について、山本氏からは「WIN-WINでつながる子どもを核とした地域づくり~地域コーディネーターの役割を考える~」と題し、高山市東山校区における多様な地域学校協働活動について、西垣内氏からは下呂市の子ども家庭センターの役割と子育て支援の取り組み内容についてお話しいただきました。

次に、ブレイクアウトルーム機能を活用した参加者間での意見交換の時間を設けました。事例発表や講評を受けて各自の地域に照らし合わせたコメントが交わされ、各地域での活動の状況や課題などが共有されました。

それぞれの講話とブレイクアウトルームセッションの後に実施した質疑応答では、「具体的に誰が事業等作るのか」「講師等の集め方はどのようにしているのか」、「現状の課題を教えてほしい」「家庭の関わりはどのようなものか」「児童委員との連携の活動はあるか」といった具体的な事業の開発・運営、福祉領域について尋ねる質問があり、講師―参加者間で活発な意見交換がなされました。

次回の育成研修は令和7年9月30日(火)に実施します。ぎふ地域学校協働活動センターでは、今後も研修事業等を通じ、地域学校協働活動にかかわる方々を対象とした学びや情報共有の場を提供していきます。

愛知県蒲郡市の放課後子ども教室「読書感想文講座」に学生ボランティアを派遣しました

令和7年8月7日(木)、ぎふ地域学校協働活動センターの二村玲衣センター員が担当する講義の一環として、愛知県の蒲郡市立蒲郡中学校で実施された放課後子ども教室「読書感想文講座」に学生ボランティアを派遣しました。

「読書感想文講座」は2022年より、蒲郡市放課後子ども教室支援員の早川康子氏と蒲郡市地域学校協働活動推進員の山本紀代氏(元学校図書館支援員で講師を務める)により、地域の小学生を対象に実施されています。地域の中学生・高校生や、小中学校教員、児童・生徒の保護者や住民が協力して小学生の読書感想文を支援することが講座の主な内容であり、世代を超えた交流の場として機能してきました。

岐阜大学との協働は今年度で2回目です。当日は小学生10名、中学生15名、高校生7 名、蒲郡市の教員や地域学校協働活動推進員等を含む講師・サポーター7名、岐阜大学から学生19名、教員1名が参加しました。加えて、昼食の調理スタッフ・午後のお抹茶体験講師として地域住民16名の協力があり、同日は総勢80名が同講座に関わりました。

講座は、講師の山本氏や地域の住民、教員が見守るなか、小学生1名につき中学生・高校生・大学生が複数名ついてグループをつくり、大学生の進行のもと小学生に本の内容や感想をインタビューするかたちで進められました。小学生の言葉を、中学生・高校生・大学生がそれぞれの視点から問いかけ、掘り下げていくことにより、小学生が本を読んで感じたことをグループで共有していきました。

地球温暖化に関する本の感想文に取り組む小学生をサポートしたグループでは、「温暖化が身近で起こるならどうする?」といった学生の発問をきっかけに、本に書かれた内容を具体的な日常のイメージとつなげることができ、単に本を読んだ感想にとどまらない、自分ゴトに引き寄せた思いを込めて、感想文を書くことができました。

昼食は、日頃から「がまなん食堂」*に携わる地域住民の方々が美味しいカレーを調理しご提供くださいました。

その後は地域住民の方によるご指導のもとお抹茶体験をしたり、カードゲームや立体パズルをしたりと、世代を超えて楽しみあい、参加者間でさらに交流を深めました。

参加した学生からは、「自分自身が読書感想文に苦手意識をもっていたからこそ、『どう書いたらいいか分からない』という子どもたちの気持ちに寄り添うことができると思った」、「子どもと関わることに苦手意識をもっていたが、今回の関わりを通して、はじめは難しくても働きかけていくことで打ち解けて仲良くなれるのだと知った」等の感想があり、講座を通して多様な気づきを得ていました。さらに、「教育は学校の中だけで完結するものではなく、地域全体が⼦どもたちを育てる舞台であるという考え⽅を実感した」、「地域ボランティアの方同士で談笑している姿を見て、こうした地域活動の場は、子どもと大人の交流だけでなく、大人同士を交流させることにもつながると感じた」といった本講座のような地域学校協働活動の意義への気づきの声や、「私たち自身も、学生という⽴場から地域の⼀員として、⼦どもたちの未来を応援する「つながり」をこれからも⼤切にしていきたい」、「こうした学校や家庭以外の地域の居場所は、未来を担っていく子どもたちにとって大切だと感じた。自分も学校と地域の架け橋となれる教員を目指していきたい」等、今後に活かしていきたいという声もありました。

ぎふ地域学校協働活動センターでは、今後も蒲郡市をはじめとした岐阜県内外のさまざまな地域と関わりながら、よりよい地域学校協働活動のあり方を探究し、実践を進めていきます。

*蒲郡市内で地域活動を行う団体「小江まちカフェ」が主体となり、地域住民の協力のもと、蒲郡南部小学校の子どもを対象に実施している子ども食堂。

令和7年度コミュニティ・スクール地域学校協働活動研修会(教職員研修会)を実施しました

令和7年7月23日に、「令和7年度 コミュニティ・スクール 地域学校協働活動研修会(教職員研修会)」をオンラインで実施しました。今年度から、県総合教育センターとの共催で開催し、小中学校教員をはじめ幼稚園、高等学校、特別支援学校と多様な校種の教職員、また事務職員が参加しました。

講師は、昨年度に続き、文部科学省CSマイスター、DX戦略アドバイザー、青森県教育改革有識者会議副議長 森 万喜子 氏です。「進めよう!コミュニティ・スクールと地域学校協働活動~Win-Winでつながる地域とともにある学校~」をテーマにご講演をいただきました。参加者の感想の一部を紹介します。

〇その気さえあれば、多様な人とつながってワクワクすることができそうだと改めて感じました。

〇地域の大人が、地域の宝である子どもたちのために「手を貸したい」という意識になっていただくことが、一番重要だと感じました。

〇形を整えるのではなく、できることをできる範囲でできる人がやっていくという考え方に納得しました。

〇学校は公共財ということを再認識して、地域で活用する場にしていくこと、協議会で困り感を訴えていくこと等学びが多かったです。

〇事務職員は、地域と学校をつなぐ役目を担うことができるような気がしています。

〇繰り返し話す場を持つことなどを通して、“つながり”を築いていくことが協働活動の核になることを学べました。

〇「校長が顔を出して、仲良くなることが一番のおすすめである。」の言葉が印象的でした。

〇各学校、地域、自治体によって全く違う。だからこそ正解ではなく、最適解を皆で熟議して決めていけばよいことを理解しました。

〇発想の転換をしつつ、よりよい形で無理なく持続できることを考えたいです。

講師の豊富な実践に裏打ちされた理論とアイデアあふれる具体事例の紹介やブレイクアウトルームを活用した交流、チャットでの質問タイムにより、参加者がコミュニティ・スクールと地域学校協働活動を学校と地域がWin-Winで進めるための多くのヒントを得られ、今後の見通しをもつよい機会となりました。

令和7年度 第1回地域学校協働活動推進員等育成研修を実施しました

6月24日(火)に、ぎふ地域学校協働活動センターの人材育成事業の一つである「第1回地域学校協働活動推進員等育成研修」をオンラインで実施しました。

ぎふ地域学校協働活動センターは、岐阜県と岐阜大学が共同で設置した組織で、地域・自治体・学校における「地域学校協働活動」を支援・促進し、子どもたちの成長を地域全体で支えるとともに、活動を通じて地域の活性化を図ることを目的としています。

同センターでは、「人材育成・確保」、「調査研究」、「普及促進」の3つの分野で活動しており、今回の研修は、「人材育成・確保」に関する取組の一環として、市町村や社会教育関係団体と連携し、地域学校協働活動推進員などを育成する目的で行います。今年は、地域学校協働活動推進員に加え、岐阜県子育て支援研修の修了者も研修対象とし、地域学校協働活動の基礎知識や実践方法について全4回の研修を行います。今年は96名の受講申込がありました。

第1回である今回は、益川浩一センター長からセンターの概要や研修の目的に関する説明に始まり、廣瀬隆人氏(一般社団法人とちぎ市民協働研究会代表理事/元宇都宮大学教授・元北海道教育大学教職大学院教授)より「基礎から学ぶ『学校を核とした地域づくり』・『地域とともにある学校づくり』」と題した講演も行いました。講演では、「学校を核とした地域づくり」、「地域学校協働活動」、「地域づくり」といった概念を解きほぐしながら、地域のコーディネーターとなる推進員の役割について事例を交えた説明がありました。

その後、グループに分かれ、各地における実践の状況や課題について意見交換を行いました。それぞれの地域における事例や、各参加者の立場からの思いなどを話し合いました。

最後の質疑応答では、講師ー参加者だけではなく、参加者間でも盛んに言葉が交わされました。「やはり、学校を中心としてしまうと、学校教員の負担が多くなるのではないか」という質問に対して、廣瀬氏は「教員に動いてもらおうとする前提があるから、負担をかけてしまう。推進員である自分が動いて地域と学校を繋いでいくことによって活動は進んでいく。学校に何かをやらせると考えるのではなく、学校に入り込んで様子を見た上で、地域の人とどんなことをできるかを考えていくのが大切」と助言がありました。また、「外国籍の家族とつながるためのヒントがほしい」、「学校長の先生にどのように働きかけると良いか」、「推進員や活動している人の間での連絡手段は何か」といった具体的な疑問について情報を共有する機会となりました。

廣瀬氏は、「それぞれの地域で、自分のできる形でやれば良い。無理をしては負担感が出て続かない。その地域でできること・その地域でしかできないことをやれば良い。それぞれの地域で今皆さんがやっておられることで良い」と述べ、今後推進員等として地域で活躍されていく参加者を後押しされました。

次回の育成研修は8月26日(火)に実施する予定です。受講者が今回の育成研修で学んだことを生かし、それぞれの地域でより一層活躍されることを期待しています。