令和7年9月16日に、ぎふ地域学校協働活動センターは、「岐阜県地域学校協働活動フォーラム 2025」を開催しました。

ぎふ地域学校協働活動センターは、地域・自治体・学校における地域学校協働活動を支援・促進し、子どもたちの成長を地域全体で支えるとともに、活動を通じて地域の活性化を図ることを目的に、平成31年に岐阜県と岐阜大学によって共同設置されたセンターです。

本フォーラムは、地域学校協働活動関係者、市町村等行政職員、学校関係者を対象に、地域学校協働活動にかかわる学術的知見や岐阜県内における実践の情報を共有する目的で行っています。今年度は岐阜県内各地域において活躍している216名の関係者が参加しました。

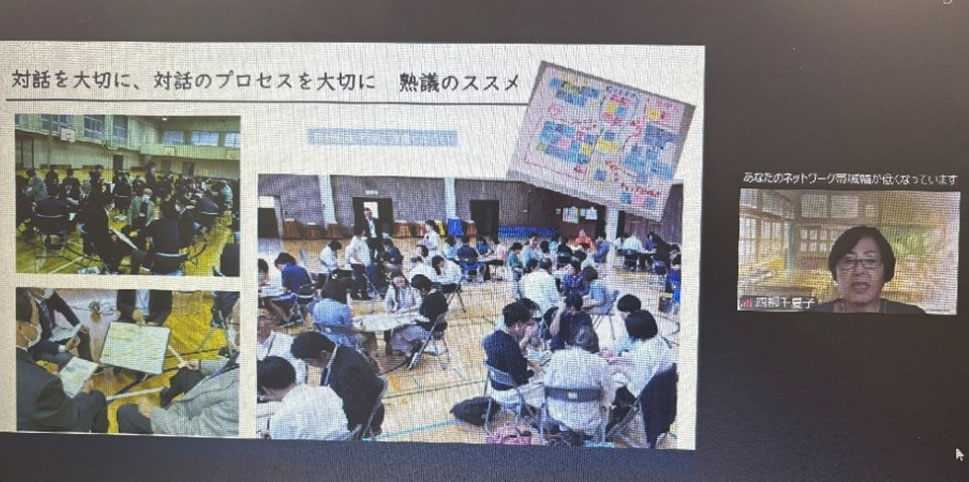

フォーラム前半では、文部科学省コミュニティ・スクール推進員で、東京都三鷹市統括スクール・コミュニティ推進員の四柳千賀子氏による「子どもたちの未来のために、今、私たちにできること~学校と地域の連携・協働を本物に~」をテーマとした講演が行われました。参加者からは、「『やっていただく』『協力している』という感覚ではなく、お互いがパートナーとなって、子どもたちを育てていくという考え方に共感した」「学校はビジョンをきちんと示し、良いことだけでなく、課題等も含めて情報を開示し、一緒に考えていく関係を作ること、校長のマネジメント力が大事ということがよく分かった。地域は、当事者意識をもつことが大事で、学校と対話を重ねて、みんなで学校を作っていくという意識をもちたい」等の感想が寄せられました。

フォーラム後半は、下呂小中学校学校運営協議会の裁 昭人氏から、「地域の子は地域で育てる~寝屋子学習を通して~」と題し、中学校の職場体験学習を地域で担う活動について紹介がありました。参加者からは、「地域力を活用したすばらしい取組。子どもをただ支援するのではなく、子どもを地域社会の一員、社会人として尊重し、成長を見守るという目的が共有されていた」等の感想が寄せられました。

講演と実践紹介を通して、学校と地域の関係を「支援から協働」にするための具体的な手立てを学ぶ機会となりました。最後に、ぎふ地域学校協働活動センター長の益川 浩一教授がセンターの活動成果を報告しました。

ぎふ地域学校協働活動センターでは、今後もこのようなフォーラムや研修会等を開催し、地域学校協働活動の普及促進に努めていきます。

岐阜県地域学校協働活動フォーラム リーフレット

四柳千夏子氏による講演の様子