令和4年6月7日(火)、美濃市立昭和中学校区の学校運営協議会において、ぎふ地域学校協働活動センター事業の一つである「支援プログラム」が実施されました。

今年度、すべての小中学校に学校運営協議会が設置された美濃市は、運営協議会の委員の任命を行い、学校運営協議会の仕組みや委員としての役割について研修会を行いました。

研修会では、益川センター長より「連携・協働を推進していく際の留意点」についてお話していただきました。その後、初めて顔を合わせた皆さん全員で楽しく自己紹介をされ、和気あいあいとした雰囲気の中、熟議が行われました。

参加者からは、「自分もこの学校の卒業生なので、力になりたい」「子育ての経験を生かして自分のできることを考えたい」など、今後に向けた前向きな意見を聞くことができました。

カテゴリー別アーカイブ: 報告

各務原市立蘇原中学校「蘇中塾」において学生ボランティアによる学習支援を実施

令和4年6月15日(水)に、ぎふ地域学校協働活動センター事業の一つである学生ボランティアマッチング機能を活用し、岐阜大学の学生ボランティア2名(教育学部4年生、応用生物科学部1年生)が各務原市立蘇原中学校「蘇中塾」にて学習支援を実施しました。「蘇中塾」の参加中学生は、8名でした。

蘇原中学校では、放課後の時間に「個性の伸長・自己決定力・コミュニケーション力等の育成」を目的として、様々な講座を中学生に提供する「アフタースクール」を実施しており、「蘇中塾」は、その一講座です。「蘇中塾」は、学習において分からないことがある、困っているという中学生を対象として基礎基本の問題から発展的な問題まで丁寧に教える場です。前期・後期それぞれ3日ずつ、15:30~16:20の時間に提供しています。

今回参加した学生ボランティア2名は、中学生の質問に対して、分からない原因を一緒に考えたり、ノートに図を描きながら答えを導き出すためのヒントを教えてあげるなど学習の支援を行ったほか、日常生活の出来事などについておしゃべりもしながら中学生が安心して学習できる環境づくりにも気を配っていました。参加した学生ボランティアからは、「少しでも力になることができて良かった。自分自身の経験を生かすことができ、得るものが多かった」「様々なニーズに対応する力が必要であり、このような場で経験を積むことは参加者のスキルも向上させてくれる」などの感想が聞かれ、学生ボランティアにとっても成長や学びの場となりました。

美濃加茂市立三和小学校 第1回学校運営協議会にて支援プログラムを実施

令和4年5月2日(月)に、ぎふ地域学校協働活動センター事業の一つである「支援プログラム」を、美濃加茂市立三和小学校にて実施しました。参加者は、17名でした。

昨年度に計画されていたプログラムでしたが、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため延期になり、やっと開催することができました。講師に、羽島市市民協働部生涯学習課 岩田 睦巳さんをお招きして、「地域学校協働活動と学校運営協議会で、地域が変わる、学校と変わる」という内容についてお話していただきました。その後、「三和小の子どもたちが、どのように育ってほしいか」というテーマについて、学校運営協議会委員と学校職員が参加し熟議を行いました。

参加者からは、「今までやってきたことを位置付けていけばよいことが分かった」「三和小の子がどう育ってほしいか、お互いの考えを知ることができた」「三和小にしかないものを大切にしたい」など、今後に向けた前向きな意見を聞くことができました。

七宗町第1回学校運営協議会(上麻生地区・神渕地区)にて支援プログラムを実施

令和4年4月26日(火)に、ぎふ地域学校協働活動センター事業の一つである「支援プログラム」を、七宗町神渕コミュニティーセンターにて実施しました。参加者は、25名でした。

七宗町の上麻生地区(上麻生小学校と上麻生中学校)と神渕地区(神渕小学校と神渕中学校)の第1回学校運営協議会に、岐阜市立岐阜小学校学校運営協議会会長 青山 朋宏さんをお招きして、岐阜小学校で実際に行われているコミュニティ・スクールについてお話していただきました。

岐阜小学校学校運営協議会では、「『ふるさと大好き』を合言葉に、子どもたちが自信と誇りをもって地域の一員として主体的にかかわる姿」を目指して、「ふるさと学習」を基盤に「学校・家庭・地域が連携した教育活動」を推進しており、具体的な活動組織や実践活動を子どもたちの姿をもとにお話していただきました。

さらに今、岐阜小学校コミュニティ・スクールでは、コミュニティ・スクールの枠を超えた「学校・地域・保護者・児童・生徒の横のつながり」が生まれているともお話してくださいました。

参加者からは、「具体的な活動の様子が分かり、今後の在り方の参考になった」といった感想が聞かれました。また、「学校のお手伝いをしているというより、地域がやりたいこともやっていく」、という青山さんの話を受けて、さっそく地域の方に活動が始まっています。

土岐市社会教育委員・公民館長合同会議にて支援プログラムを実施

令和4年4月19日(火)に、ぎふ地域学校協働活動センター事業の一つである「支援プログラム」を、土岐市にて実施しました。

今回の研修では、土岐市の社会教育委員、公民館長を対象に「地域学校協働活動では、公民館職員と社会教育委員は何をしたら良いのか」という演題で、一般社団法人とちぎ市民協働研究会代表理事 廣瀬 隆人氏の講演を聴講していただきました。31人の社会教育委員、公民館長が参加しました。

「地域学校協働活動の目的」、「公民館職員・社会教育委員は何ができるのか」といったことについて、丁寧にご説明していただきました。

参加者からは、「今回の話を聞いて、自分のモチベーションがあがりました。できることからやってきたいと思います。」といった意見が聞かれました。特に、地域学校協働活動を通した地域力の強化における地域の公民館の大切さについて知ることができた研修会となりました。

『社教情報』(全国社会教育委員連合)の特集記事(先進事例)として、岐阜県社会教育委員の会と連携して取り組んでいる地域学校協働活動に関する研究「これからの社会教育における子どもを核とした地域づくりの方向」が取り上げられました。

岐阜県社会教育委員の会とぎふ地域学校協働活動センターが連携して取り組んでいる研究「これからの社会教育における子どもを核とした地域づくりの方向」が、『社教情報』(第86号、全国社会教育委員連合、2022年)の巻頭記事(先進事例)として、取り上げられました(pp.4-8)。

『社教情報』は年2回発刊され、都道府県、市町村の社会教育委員や社会教育・生涯学習関係者等全国に多数の読者を持つ雑誌です。

本研究に対しては、「岐阜県社会教育委員の会が地域学校協働活動を審議の焦点に位置づけ、研究を重ねて県内に提言を行い、さらに社会教育委員自らの実践による研究会を行う取り組みは大変先導的な事例と言えるでしょう。他の地域の社会教育委員の会においても、今後同様の取り組みが広がることを期待したいと思います。」と評価していただきました。

これからも、ぎふ地域学校協働活動センターでは、岐阜県社会教育委員の会と連携を深め、研究成果を積極的に発信し、地域社会と学校の連携と協働の促進に貢献していきたいと思います。

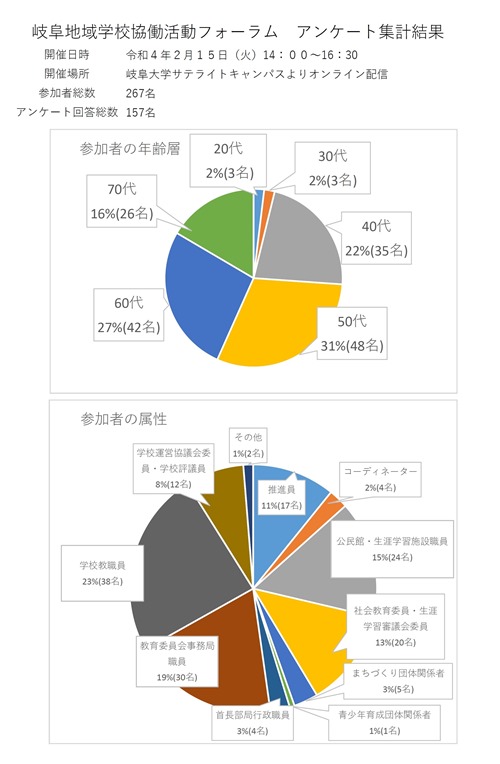

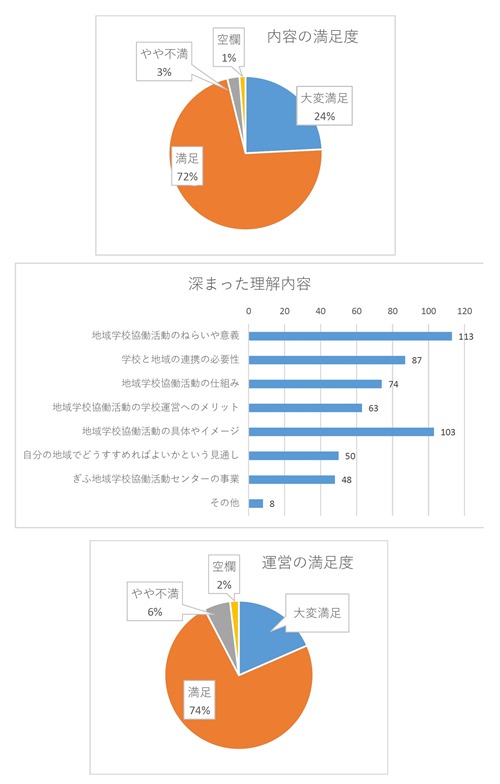

岐阜地域学校協働活動フォーラムを開催

令和4年2月15日(火)に、ぎふ地域学校協働活動センター事業の「岐阜地域学校協働活動フォーラム」を、オンラインにて実施しました。

これは、本年度のセンター事業の締め括りとなる会となります。

今回は、文部科学省総合教育政策局地域学習推進課地域学校協働活動推進室 室長補佐 榎木 奨悟氏を招き、「ポストコロナ時代の地域と学校の連携・協働 ~ コミュニティ・スクールと地域学校協働活動の一体的推進 ~」の演題のもと講演をいただきました。

また、岐阜市立岐阜小学校・学校運営協議会会長 青山朋宏氏による「ふるさと学習を基盤に『学校・家庭・地域』が連携した教育活動の推進」、白川町・くろかわ地育リーダーズのみなさんによる「地育のちから」と2つの実践発表をしていただきました。

参加された方からは、「地域学校協働活動の基本的な考え方を確認することができた。」、「実践事例から自分たちの地域でできることのヒントをもらえた。」という感想を多くいただきました。250名を超える参加者のみなさんが、今回のフォーラムで学んだことを活かし、それぞれの地域の実態に合わせて、地域学校協働活動をより一層発展的に展開されていくことが期待されます。

地域学校協働活動推進員等育成研修・最終回を実施

令和3年11月4日(木)に、ぎふ地域学校協働活動センター事業の一つである「地域学校協働活動推進員等育成研修」の第4回を実施しました。今年度は7月1日(木)を初回に全4回実施しました。

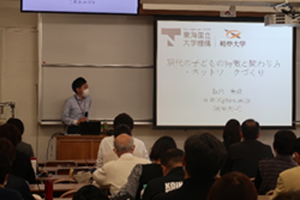

最終回となる第4回では、子どもたちとの関わりの視点から教育学部の板倉憲政准教授より「現代の子どもの特徴と関わり方・ネットワークづくり」と題して講義がありました。

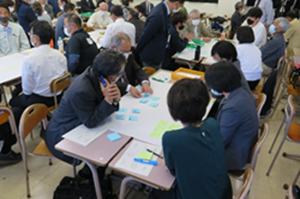

また、後半には、フューチャーセンターの手法を活用して、研修参加者がグループに分かれ、研修の振り返りや地域と学校の協働のあり方について議論するグループワークを行いました。グループワークの最後には、参加者個人が、「宣言シート」に今後の自身の抱負や目標を書いて、研修を終えました。

最終的に84人の受講者が、レポート課題を提出の上、研修を修了する見込みです。

ぎふ地域学校協働活動センターでは、次年度も引き続き研修を実施し、地域学校協働活動推進員となる人材を育成するとともに、研修後のフォローアップ研修も実施し、修了者がスキルをさらに向上させ、情報を更新する機会を提供していきます。

【板倉憲政准教授の講義の様子】

【フューチャーセンター(グループワーク)の様子】

中津川市福岡中学校区PTA家庭教育学級にて研修会を実施

令和3年11月25日(木)に、ぎふ地域学校協働活動センターの支援プログラムの一環として、岐阜市立岐阜小学校学校運営協議会会長の青山朋宏さんをお招きし、「コミュニティ・スクールとは?」と題した講演会を中津川市立福岡小学校体育館にて開催しました。

福岡中学校区では、福岡中学校・下野小学校・福岡小学校・高山小学校のPTAが連携して家庭教育学級を進めています。4校の保護者、先生、他地区の先生、行政担当者など合計51名が研修会に参加しました。

岐阜小学校学校運営協議会では、「『ふるさと大好き』を合言葉に、子どもたちが自信と誇りをもって地域の一員として主体的にかかわる姿」を目指して、「ふるさと学習」「学校・家庭・地域が連携した教育活動」を推進しており、具体的な活動組織や、実践してきた活動を子どもたちの姿をもとにお話していただきました。

青山さんは、この活動の中で、「地域で子どもたちを育てていく」、「学校のお手伝いをしているというより、学校では難しいことを子どもたちに経験させたい」、「その結果、子どもたちの非認知能力を高めることにつながる」ことを熱く語られました。また、学校・地域・保護者がパートナーとして連携することが子どもたちのためになると考えて、活動をスタートさせたが、それ以上に、子どもたちを通して、関わる全ての人たちが成長する場となっていることをお話していただきました。

受講者からは、「未来を生きる子どもたちに、こんな力をつけてあげたいというあたたかい思いがひしひしと伝わってきました」、「新福岡小でどんなことができるか、地域が一緒になって考えていく必要がある」、「地元を愛して、地元に残って生きていく子が少しでも増えるよう、今日の取組を参考にしたいです」といった感想がありました。

今後、今回の講演の感想が家庭教育通信で紹介されるなど、学校運営協議会の設立に向けて、じっくり意見が交流されていきます。

『日本公民館学会年報』(第18号、2021年)の「公民館研究の動向」に取り上げられました。

安藤由美子・長屋メイ子・益川浩一の3者の執筆による論文「地域学校協働本部の組織化に関する実態把握と類型化の試み」(『地域志向学研究』Vol.5 短報、2021年)が、『日本公民館学会年報』(第18号、2021年)の「公民館研究の動向」に取り上げられました。

日本公民館学会の研究誌である『日本公民館学会年報』の「公民館研究の動向」は、当該年度(学会年度)中に発表された代表的な著作・論文を収集し、1年間の研究動向を明らかにするものです。第18号の「動向」には、2020年7月から2021年6月までに発表された公民館・社会教育に関する研究動向が纏められています。

本論文については、「岐阜県・岐阜大学の共同で設置されたぎふ地域学校協働活動センターにおける地域学校協働活動推進員(候補者を含む)を対象とした研修や県内自治体への各種支援の内容、地域学校協働本部の組織化の実態や課題を明らかにしている。」と論評されています(p.224)。

これからも、ぎふ地域学校協働活動センターでは、研究成果を積極的に発信し、地域社会と学校の連携と協働の促進に貢献していきたいと思います。

<参考>ぎふ地域学校協働活動センターwebページの「研究成果の発信」http://www.ccsc.gifu-u.ac.jp/gifucccs/result